お店などで普通に売られている小さくて可愛いメダカ。

田舎などの自然の残るエリアではその辺の小川や水辺に普通に生息しているイメージがありますよね。

しかもお店ではいろいろな種類がいます。

メダカってどんな魚なんでしょうか?そんなメダカを少しご説明していきます。

日本人にとって身近な存在のメダカですが、意外なことに1999年に環境庁(現環境省)に寄って絶滅危惧II類という[絶滅の危険が増大している種]に指定されています。

絶滅危惧II類とは

絶滅の危機にある生物種をまとめたレッドリストでのグループです。

[絶滅危惧I類]にAとBがあり、Aはごく近い将来に絶滅する危険性が極めて高い種。BはAほどではないが近い将来に絶滅の危険性が高い種「このまま今の状況が続くと野生で生息していくのは難しいよ」

メダカの入るグループである[絶滅危惧II類]が絶滅の危険が増大している種「このまま今の状況が続くと[絶滅危惧I類]になるよ」です。

なので、

みんなでメダカの環境を整えてあげないとメダカが生きていけない世の中になります。

ただ、メダカを守りたいという思いからメダカの放流などをしてメダカを増やして行こうという活動も増えていっていますが、出身地の違うメダカを放流すると本当の意味での野生のメダカがどんどん減っていってしまうので、放流する場合は専門の先生の指示に従いましょう。

それでは日本のメダカについて紹介していきましょう。

まず、日本のメダカは南日本と北日本で大きく2つの種がいます。

「南日本集団」はミナミメダカ。

「北日本集団」はキタノメダカ。

と呼ばれます。

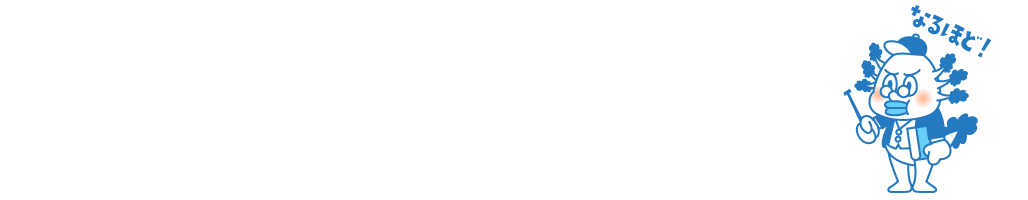

オスとメスの違い

メダカのオスとメスはヒレに特徴があり、ヒレで判別できそうですね。

ミナミメダカ(オス)

日本でメダカは昔から親しまれてきましたので品種改良も進んでおり、お店で売られているメダカはほとんどが改良種です。

それでは人気のメダカをあげていきましょう。

クロメダカ

クロメダカは日本各地に生息している野生のメダカです。

しかし、現在では自然で見ることがほとんどなくなり、先述したように絶滅危惧種に指定されています。

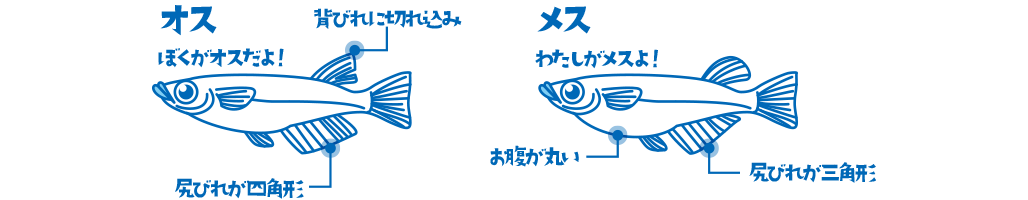

ヒメダカ

ヒメダカは古くから親しまれている黒色の色素を持たないオレンジ色のメダカです。

江戸時代から定着して親しまれています。

固定された時期は早かったので流通量も多いです。

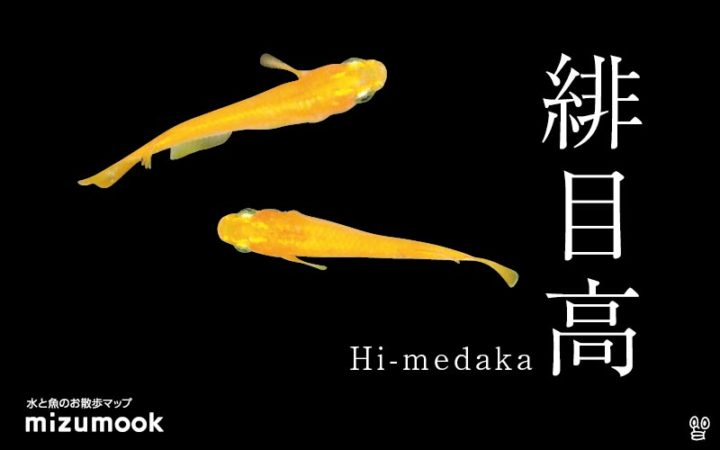

シロメダカ

シロメダカは真っ白なメダカです。

黒色と黄色色素をもたないため、体色が白色のメダカです。

アルビノ種ではありませんので、目は黒色です。

近年見るようになった真っ白なメダカで非常に美しく、鑑賞価値が高いです。

青メダカ

ヒメダカとは逆に黄色の色素を持たないメダカで、光の当たり方で青っぽく見える品種です。

黒メダカと白メダカの交配から生まれた、体色がシロから淡い青色、紫色のメダカです。

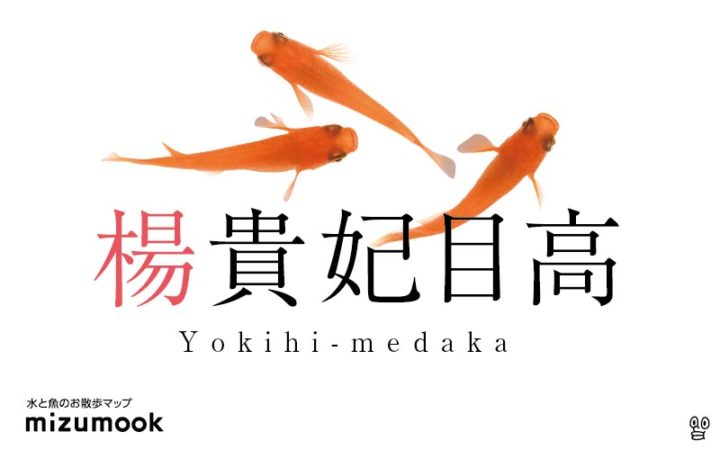

楊貴妃メダカ

ヒメダカをさらに改良した赤みの強い品種です。

大人になると赤みの発色が強くでるメダカです。

メダカブームの火付け役といえる程、人気が高いです。

琥珀メダカ

琥珀色の体色で、尾ひれの縁に近づくとオレンジが濃くなるメダカです。

幹之(みゆき)メダカ

背ビレから尾ビレにかけて強く鱗が光る美しいメダカです。

基本的に多く出回っているのは、白、青バージョンの幹之メダカです。

黄金メダカ

全体的に体色が黄金色のメダカです。

屋外での飼育と鑑賞にも向いているメダカです。

ヒカリメダカ

「ホタルメダカ」とも呼ばれる、背中の一部が光るメダカです。

上下対称の体型をしており、目の縁やお腹にある虹色素胞が背中あるためキラキラ光ります。

泳ぐ角度によってキラキラと光る様子が美しい人気のメダカです。

知れば知るほど奥の深いメダカの世界、メダカの学校という言葉があるほど昔は身近な小川に生息していたメダカ。

近い将来、メダカを絶滅させないよう綺麗な自然を守っていきたいですね。

【メダカ飼育のおすすめ書籍】

![今日は仕事で大阪までお出かけ![田舎でフリーランス]](http://mizumook.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/1023_sigoto-01-150x150.png)