緑色のモフモフした外観がなんとも癒される苔。

日本庭園や盆栽の脇役として利用される事はもちろん、苔玉としてメインを張る実力も兼ね備えています。

苔はその他にも[コケテリア]、[コケリウム]、[コケ盆栽]など最近では苔を利用した様々な楽しみ方がありますね。

また世界には約18,000種の苔がいて、温暖な地域から高地や極地、熱帯雨林など様々な環境で繁栄しています。

しかし、そもそも苔ってどのような植物なんでしょうか。

植物って呼んでもいいのでしょうか?

そのあたりを少し調べてきましたので、今回はそんな癒しのエレメント[苔]を紹介したいと思います。

苔ってなんなの?

苔は胞子で増える植物です。

植物の仲間は種(種子)で増える仲間とそれ以外で増えるの仲間がいますが、苔はそれ以外で増える方の植物で、正式には[コケ植物門]に属しているものを指します。

また、同じように[胞子]で増える植物にシダ植物がいますが、[シダ植物]と[苔植物]の違いは根っこから養分や水分を吸収するかしないかです。

シダ植物には根っこがありそこから水分や養分を吸い取って成長します。

一方、苔は空気中の水分を体全体で吸収します。

なので、空気の乾いたカラッカラの環境が苦手で、湿度の高いマイナスイオン全開の場所を好む苔が多いのです。

さらに苔は細かい条件によって[蘚類]、[苔類]、[ツノゴケ類]の3種類に分けられます。

[コケ植物門]は[蘚苔類(せんたいるい)]とも呼ばれますが、このあたりの頭文字から来ているんでしょうね。[注:個人の予想]

また、[地衣類]と呼ばれるとても苔っぽい見た目のアレも[苔]と呼ばれていたりしますが、苔とは少し違うようです。

このような感じで木や岩などに貼り付いているものが[地衣類]と呼ばれる植物です。

それでは苔の3つの分類を見ていきましょう。

蘚類(せんるい)

国内では約1,000種類が確認されており、一般的にイメージする苔はほとんどがこの[蘚類(せんるい)]です。

日本庭園の苔や苔玉、苔リウムなどで親しまれている種類です。

[ホソバオキナゴケ]、[オオスギゴケ]、[ハイゴケ]、[エゾスナゴケ]、[ギンゴケ]、[ヒノキゴケ]など

苔類(たいるい)

ジメジメ系の苔で、テラリウムやアクアリウムなどあえて湿った環境で使用されることが多いです。

ジメジメ系の苔で、テラリウムやアクアリウムなどあえて湿った環境で使用されることが多いです。

国内には約600種ほどが確認されています。

[ゼニゴケ]、[ジャゴケ]、[ムチゴケ]など

ツノゴケ類

ツノゴケ類は園芸用に使用されることがほぼない種類で、国内では17種ほど確認されています。

それでは日本で採取できる主な苔21種類をご紹介させて頂きます。

苔の種類

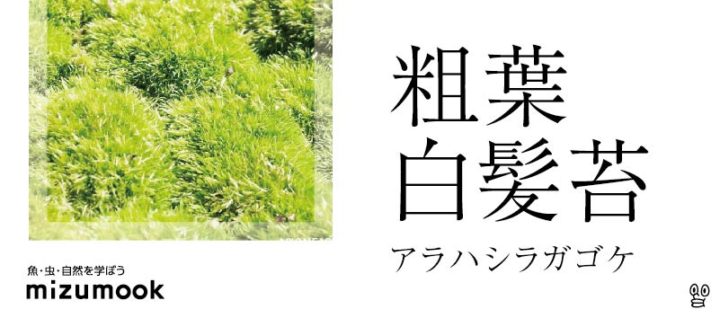

粗葉白髪苔/アラハシラガゴケ

粗葉白髪苔/アラハシラガゴケ

アラハシラガゴケは日本全国で見られる一般的な苔で、ホソバオキナゴケと共に[山苔]という名前で販売される事の多い、園芸ではポピュラーな苔です。

木の根本の様な、やや乾燥気味の半日陰を好みます。

銀苔/ギンゴケ

銀苔/ギンゴケ

ギンゴケは都会のコンクリート塀などに見られる都会派の苔です。

湿度を好まず日当たりの良い環境を好みます。

都会のコンクリートジャングルの様な過酷な環境を生き抜いていけるギンゴケですが、逆にテラリウムなどで他の苔と一緒に育てたり、湿度の多い苔ボトルなどでは元気がなくなってしまいます。

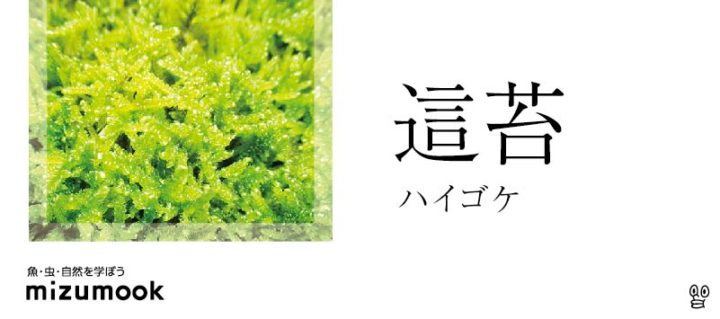

這苔/ハイゴケ

這苔/ハイゴケ

ハイゴケは這うように成長するところから[這苔]と名前がつきました。

ハイゴケは日当たりを好みますので、湿度の安定した直射日光の当たらない半日陰の環境で育てると良いでしょう。

また、ハイゴケは比較的に乾燥にも強いので苔玉や盆栽の表土を覆う用途にも適しています。

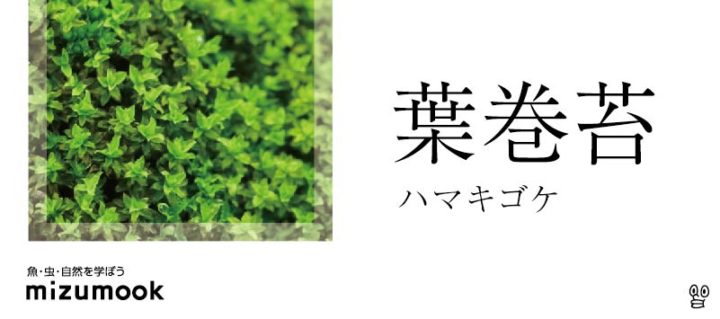

葉巻苔/ハマキゴケ

葉巻苔/ハマキゴケ

ハマキゴケは日当たりの良い岩垣やコンクリート上に見られる苔です。

乾燥気味になるとクルッと葉を巻いて小さく纏まりますが、霧吹きなどで水分補給をしてあげると小さな花の様な半透明の葉が開いていきますので、苔の動きを観察する事ができます。

高温多湿の環境を嫌いますので夏場は風通しの良い環境を用意して水やりは控えましょう。

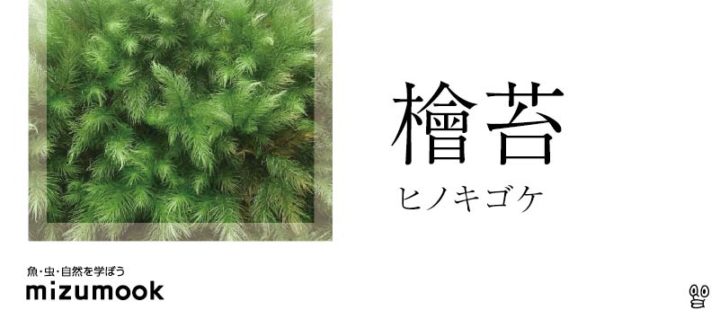

檜苔/ヒノキゴケ

檜苔/ヒノキゴケ

ヒノキゴケは別名[イタチノシッポ]と呼ばれる湿度を好む苔です。

湿度の多い山林や川辺などの日当たりの良い場所で見られます。

よく似た苔に[スギゴケ]がありますが、この二つには見た目の違いがあります。

やわらい印象でフワフワしているのがヒノキゴケ、硬い印象でトゲトゲしているのがスギゴケです。

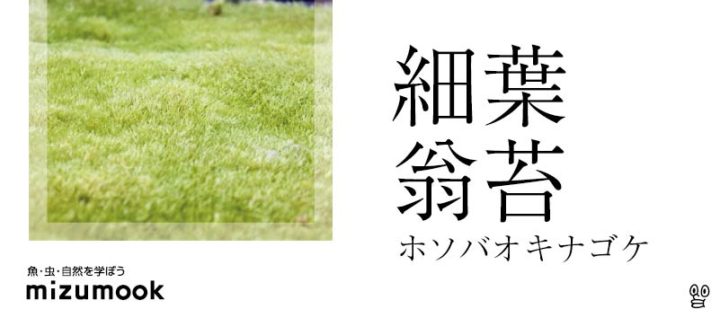

細葉翁苔/ホソバオキナゴケ

細葉翁苔/ホソバオキナゴケ

ホソバオキナゴケはアラハシラガゴケと共に山苔として販売される事の多い苔です。

自然下では山林の木の根元などに自生します。

そのため直射日光を嫌い、安定した湿度で風通しの良い半日陰を好みます。

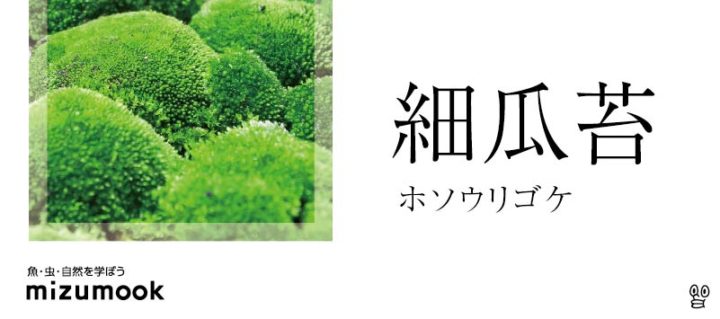

細瓜苔/ホソウリゴケ

細瓜苔/ホソウリゴケ

ホソウリゴケは都会のコンクリート塀などで見られる乾燥に強く日当たりを好む苔です。

ギンゴケと共に都会派の苔でジメジメした湿度の高い環境を嫌います。

よくコンクリートとアスファルトの間とか、マンホールとアスファルトの隙間とかにギュッて収まってますね。

そのため他の苔に比べると見つけやすい苔と言えるでしょう。

ホソウリゴケは敷き詰めるとホテルなどで見かけるちょっと上等な絨毯の様に見えるので、苔をメインにした苔盆栽などで魅力を発揮するかもしれません。

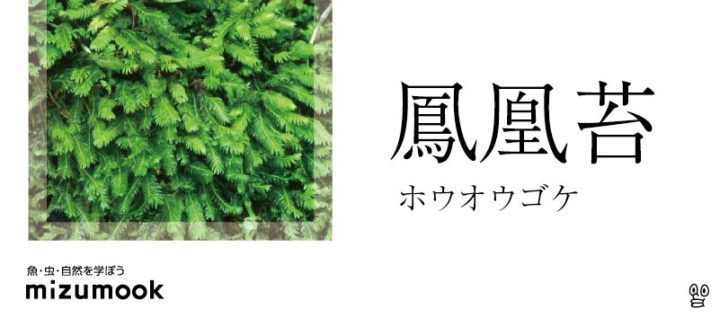

鳳凰苔/ホウオウゴケ

鳳凰苔/ホウオウゴケ

ホウオウゴケは渓流の水の流れが当たるくらいの環境に見られる苔です。

湿度の高い明るい日陰の様な環境で育てると良いでしょう。

そのため、アクアリウムやテラリウムなどのレイアウトに使用に適しています。

名前の由来は鳳凰の尻尾の様な形をしているから。

手塚治虫の[火の鳥]の永遠の命が得られる尻尾もこの様な形でしたね。

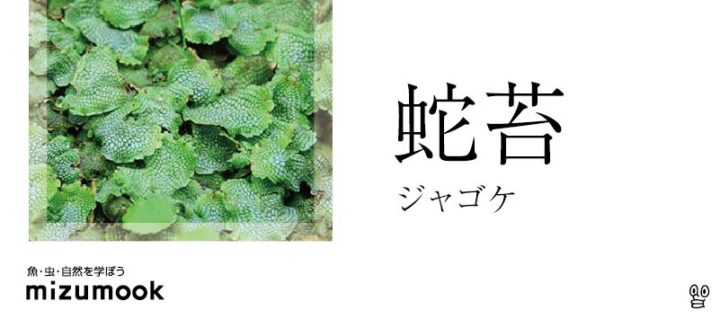

蛇苔/ジャゴケ

ジャゴケは日本全国で見られる、表面が蛇の鱗の様な模様した通好みの[苔類]の苔です。

ジメジメした日の当たらない湿気の多い場所を好みますので、あまり好かれる苔ではありませんが、逆にアクアテラリウムなどで育てると魅力的に演出できるでしょう。

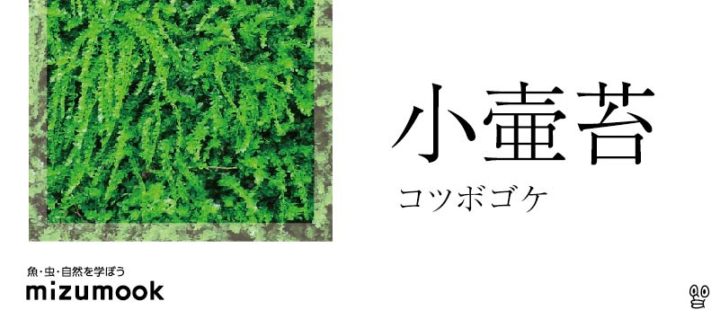

小壺苔/コツボゴケ

小壺苔/コツボゴケ

コツボゴケは這う様に成長する、東南アジアや東アジアの苔で日本全国で見られる在来種です。

半日陰の湿度の安定した場所を好みますが乾燥にも強いので苔庭でも見られる種類です。

苔庭などでも見られる半透明の葉がとても綺麗な苔です。

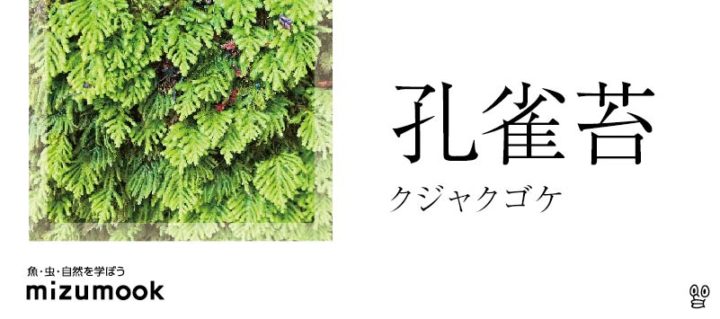

孔雀苔/クジャクゴケ

クジャクゴケはホウオウゴケと共に2大かっこいい名前の苔です。

半日陰から日陰の湿度の多い環境を好みます。

それにしてもホウオウゴケと言いクジャクゴケと言い、立派な名前の苔ほど自生環境が陰キャラなのはなぜでしょう。

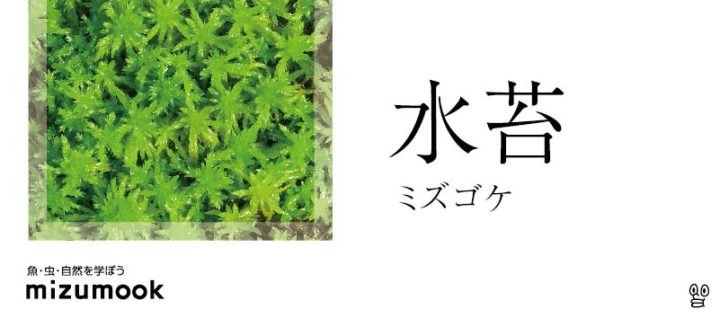

水苔/ミズゴケ

ミズゴケは河川沿いなどの水辺に自生している苔です。

そのため、明るい日陰の多湿環境を好みます。

湿度を好むため苔ボトルやテラリウムなどの環境で育てると良いでしょう。

よく保湿用に園芸でも使用されていますね。

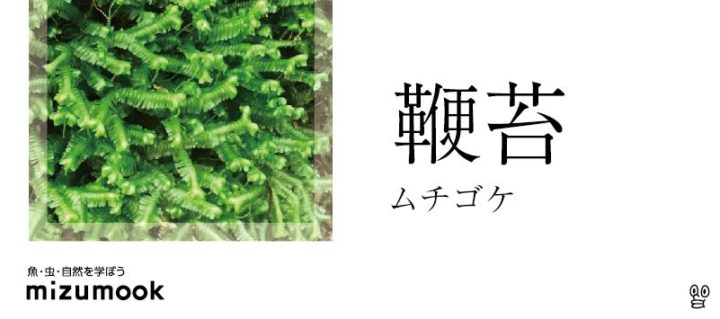

鞭苔/ムチゴケ

鞭苔/ムチゴケ

ムチゴケは湿気の多い渓流沿いの水の当たるくらいの湿度の多い環境で見られる[苔類]の苔です。

水が滴る様な環境を好みますので、半日陰、高湿度の涼しい環境を用意しましょう。

特徴的な[Y]の形が印象的な苔で、折り重なる様に育った様はまるで[ゴヤール]のバッグの模様です。

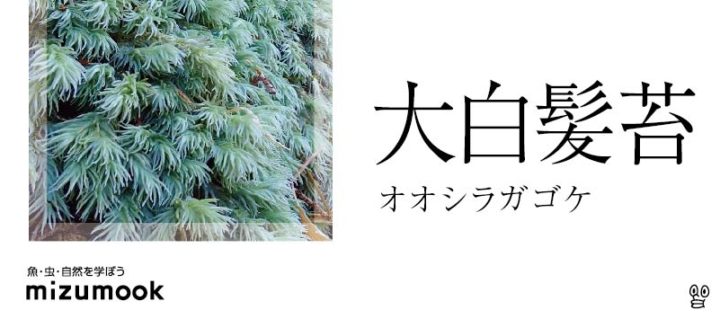

大白髪苔/オオシラガゴケ

大白髪苔/オオシラガゴケ

オオシラガゴゲは山間や谷筋などの湿気の多い場所に自生する大型の苔です。

成長するに従って黄緑色から白っぽい色になっていきます。

一本一本が存在感のある大型の苔ですので苔ボトルなどの密閉できる環境で育てると見応え十分でしょう。

大杉苔/オオスギゴケ

大杉苔/オオスギゴケ

オオスギゴケはスギゴケの一種で、名前の通り大きなスギゴケです。

日本庭園などにも使われ、湿度が保たれている環境では大変綺麗に放射状に葉が開きます。

日本庭園で使われている事からもわかるとおり半日陰の腐植土の上を好みます。

湿度の安定した風通しの良い場所を用意しましょう。

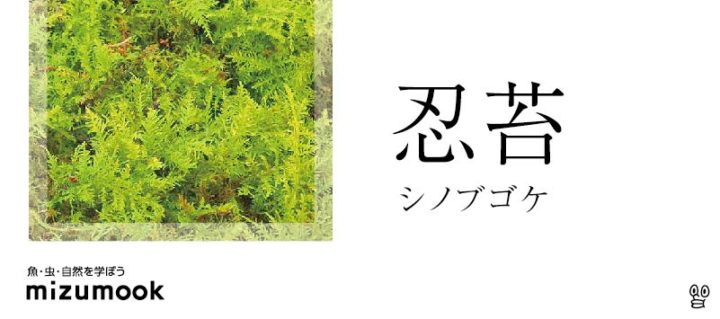

忍苔/シノブゴケ

忍苔/シノブゴケ

シノブゴケはハイゴケの仲間で同じように這うように成長します。

湿度の多い半日陰を好み湿度のある地上や朽木などで見られますが、丈夫なので明るい場所でも育ちます。

安定して湿度を保つ事ができると、這う様に成長するので一面を緑で覆う事ができます。

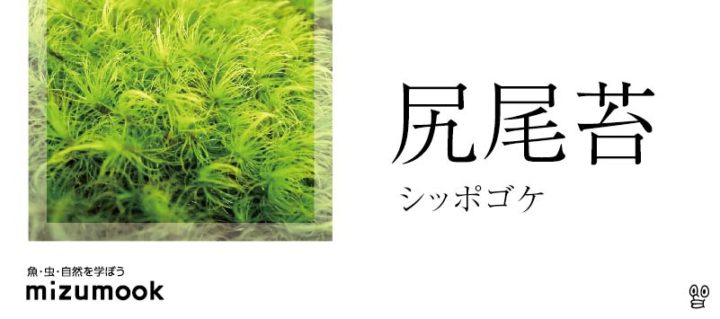

尻尾苔/シッポゴケ

尻尾苔/シッポゴケ

シッポゴケは山間部等の腐葉土の上や、あまり日の当たらない半日蔭の様な環境で見られます。

明るい緑色の長めに育つ苔でフワッとした見た目が動物の尻尾に例えられた可愛らしい品種です。

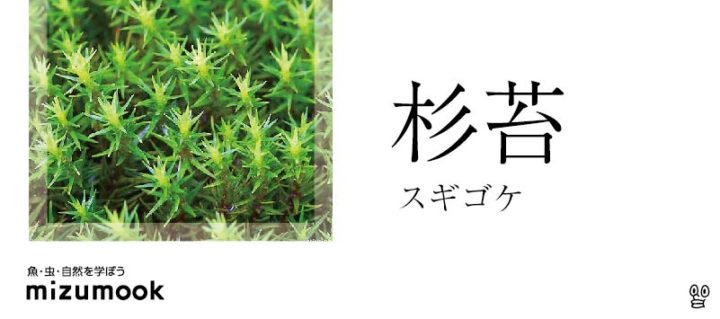

杉苔/スギゴケ

杉苔/スギゴケ

スギゴケは[オオスギゴケ]、[ウマスギゴケ]、[コスギゴケ]などのスギゴケ科の総称で、里山や山林の直射日光の当たらない半日陰や腐葉土の上などに見られます。

何百種類もあるスギゴケの仲間は見分けが難しいので、[スギゴケ]と呼んでいます。

星形にしっかりと開いた姿で群生している様は圧巻で、よく手入れされた姿が全国の有名な日本庭園などでも見られます。

その綺麗な見た目からコケリストの間でも人気の種類ですが、安定した湿度と適度な明るさを必要とするので、綺麗な見た目を維持するのは少し難しい部類に入ります。

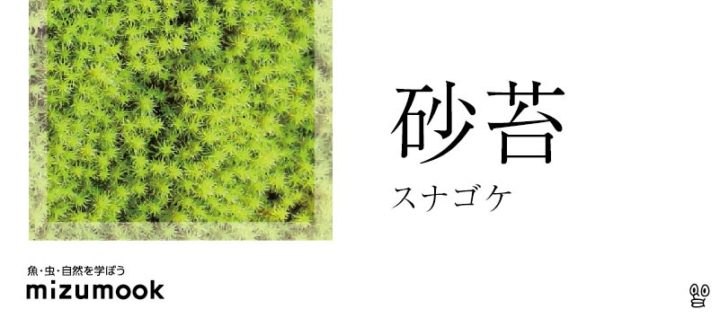

砂苔/スナゴケ

砂苔/スナゴケ

スナゴケは日当たりの石垣の上や砂利の上などで見られます。

乾燥にも強く日当たりの良い場所を好みます。

小さいスギゴケの様な印象で、黄緑色に輝く姿がとっても可愛らしく、しかも飼育難易度も低いという走攻守そろった苔です。

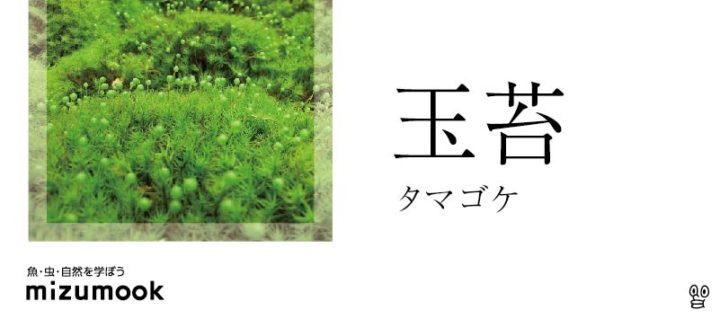

玉苔/タマゴケ

玉苔/タマゴケ

タマゴケは湿気の多い岩場などで見られる苔です。

とってもメルヘンなビジュアルをした、鳥山明ワールドに出てきそうな苔ですね。

この可愛らしい小さな玉は、子孫を残すための[胞子]が入った[蒴(さく)]といわれるものです。

なので、この玉が見られる時は苔にとって良い環境が整っていて健全に育っている証拠なのです。

順調にいけば2月くらいからこの玉(蒴)が見られますので、ぜひ挑戦してみてください。

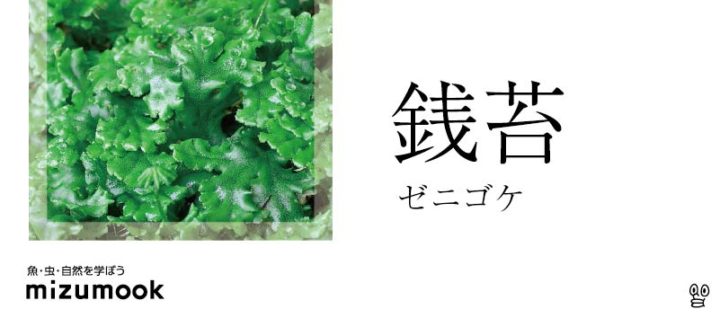

銭苔/ゼニゴケ

銭苔/ゼニゴケ

ゼニゴケはジメジメした環境を好むジャゴケに似た[苔類]の苔です。

日の当たらない民家の裏などの湿気の多い場所にワカメの様な見た目で発生し、仮根をしっかりと貼っている事から駆除しにくく、あまり好まれる存在ではありません。

苔採取について

苔採集に出向く際の注意として、自宅の敷地内以外での苔採集は自治体や土地の所有者に許可を得る様にしましょう。