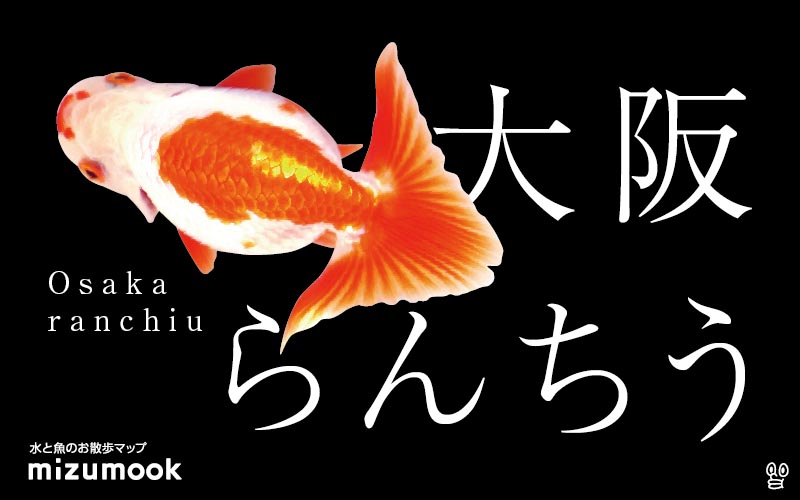

大阪らんちゅうは背びれがなくまん丸とした体型のいわゆるらんちゅう型の金魚です。

らんちゅうとの違いは頭部の肉瘤がなく、鼻には鼻孔褶(びこうしゅう)と言われる、花が咲いたように広がる肉質の突起が出ることが良いとされています。

私はひどい寒暖差アレルギーで急な温度差があると鼻水が止まりません。

しかし仕事は待ってくれないので、鼻にティッシュを詰めて仕事を頑張ります。

その、鼻にティッシュを詰めてパソコンに向かう様は大阪らんちゅうのようです。

大阪らんちゅうの起源ははっきりとはしていませんが、江戸時代末期の大阪・天満で開催された金魚の品評会の対象が大阪らんちゅうだった記録が残っていることから、かなり古い歴史を持つようですね。

華やかで気品のある大阪らんちゅうは関西地方の富裕層の間でたいへんに流行したと言われています。

らんちゅうの台頭

そんな大阪らんちゅうですが、第二次世界大戦後に絶滅の危機に面します。

原因は関東から頭部に肉瘤を持つ[らんちゅう](現在らんちゅうと呼ばれている金魚)が入ってきて大阪らんちゅうの代わりに流行したからです。

それに加えて第二次世界大戦の混乱が合間って繁殖業者は減り、数少ない繁殖業者も[らんちゅう]飼育に移行していきました。

なんというか、芸能界の話みたいですね。[あの人は今]みたいな。

大阪らんちゅうの復元

戦後、ほぼ全滅した大阪らんちゅうの復元を取り組み、[らんちゅう]と[南京]をベースに[花房]などを掛け合わせ、大阪らんちゅうらしさを持つ金魚が産まれているそうです。

[花房]は中国の金魚ですね。

現在も大阪らんちゅうは復元途中の金魚で、いわゆる大阪らんちゅうらしさが出る確率が低いそうです。

現在も専門の協繁殖業者の方や協会の方達が試行錯誤している最中の、実際に観られる事がありがたい金魚がこの大阪らんちゅうなのです。

しかしどの業界も、本当に実力があれば流行に関係なく熱烈に応援してくれるファンクラブみたいな人達が現れるんですね。

大阪らんちゅうの系統

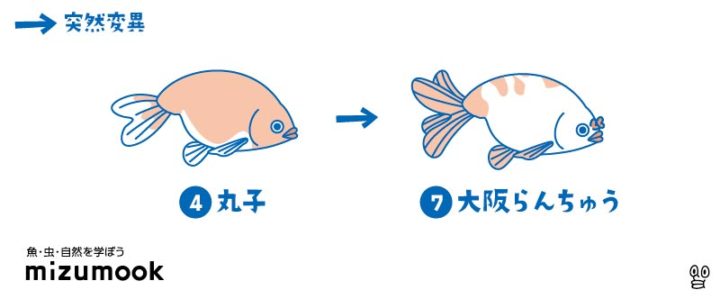

大阪らんちゅうは和金の突然変異種、[丸子]をルーツにもちます。これは[らんちゅう]や[南京]と同じルーツですね。

大阪らんちゅうからは[琉金]との掛け合わせで[土佐金]が作られました。

【金魚の話】

金魚の原産地は中国で、フナの突然変異種であるヒブナを観賞用に交配を重ねた観賞魚です。

その綺麗な姿と豊富な種類、丈夫で飼育が容易である事などから世界中で親しまれています。

金魚の歴史は長く、品種改良が進みその品種は多岐にわたります。

フナの体型に近い[和金]、丸い体に綺麗な長いひれを持つ[琉金]、目が飛び出した[出目金]、琉金の頭に瘤がある[オランダ獅子頭]、赤白黒の[東錦]、背びれがなく頭部に瘤をもつ[らんちゅう]などが様々な品種がつくられました。

【金魚の尻尾の名称】

三つ尾・・・・・・・尻尾が二つに分かれていてヒレの上部はくっついている。

四つ尾・・・・・・・尻尾が二つに分かれていてヒレの上部は離れている。

サクラ尾・・・・・三つ尾と四つ尾の間で、ヒレの上部が少しだけ離れている。

【上見(うわみ)と横見(よこみ)】

[注:写真はらんちゅう]

上見と横見とは金魚の鑑賞方法です。

読んで字のごとく、魚の姿を上から鑑賞することを上見(うわみ)といいます。

それに対して魚の姿を横から鑑賞することを横見(よこみ)といいます。

らんちゅうなど尾びれが広がる金魚は上見(うわみ)が好まれますが、すらっとした体型のブリストル朱文金などは横見(よこみ)で横から鑑賞します。

大阪らんちゅうはらんちゅうと同じで、上見での鑑賞をおすすめします。

【学名】

Carassius auratus var.

【種目】

コイ目コイ科コイ亜科フナ属

【分布】

改良品種

【サイズ】

20cm

【寿命】

10~15年

飼育条件

[温度]20~28度

[水質]中性~弱アルカリ性

【水質について_詳しくはこちら】

[ 餌 ] 金魚用人口餌

大阪らんちゅうは頭部の肉瘤が発達しない方が良いとされていますので増量系の餌は控えた方が良いでしょう。

[注意点]

大阪らんちゅうの飼育は比較的簡単ですが餌の与え過ぎると転覆病になります。

底砂は大きめの砂利、もしくは何も敷かないベアタンクにしましょう。

また金魚は草食性の強い魚なので柔らかい水草は食べられてしまいます。

大阪らんちゅうの餌には金魚専用の人工餌や、冷凍赤虫をバランスよく与えてください。

餌の量を少なめにして水質の管理をしっかりとできていれば15年以上生きるそうです。

混泳

同サイズの金魚であれば大丈夫です。

大阪らんちゅうは泳ぐのが苦手なので、同様に泳ぐのが苦手な[らんちゅう][東錦]などの金魚だと安心です。

繁殖

金魚の産卵・繁殖の適齢期はオスが2歳~4歳、メスが3~5歳のようです。

産卵の時期は冬季の冬眠から目覚めて少し経ったの4月〜5月初旬頃です。

大阪らんちゅうの産卵には水草や専用の産卵ネットを用いると良いでしょう。

アナカリスなどの水草やシュロをいれておけば、金魚が卵を産み付けてくれます。

産卵後はエアーレーションをしっかりして水中に酸素を充分行き渡らせましょう。

大阪らんちゅうの孵化した稚魚にはブラインシュリンプを与える、もしくはグリーンウォーターで育てましょう。

【グリーンウォーターでメダカの稚魚を育てる】

水中で植物性プランクトンが発生し緑色になった水をグリーンウォーターと呼びます。

このグリーンウォーターはメダカや金魚の飼育に大変適しています。

まだ小さすぎて人口餌を食べることのできない稚魚などはグリーンウォーター内の植物性プランクトンを食べて大きくなります。

グリーンウォーターの作り方は、容器に入れた水を日光の当たる場所に置いておくと植物性プランクトンがわき、緑色のグリーンウォーターになります。

![今日は仕事で大阪までお出かけ![田舎でフリーランス]](http://mizumook.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/1023_sigoto-01-150x150.png)