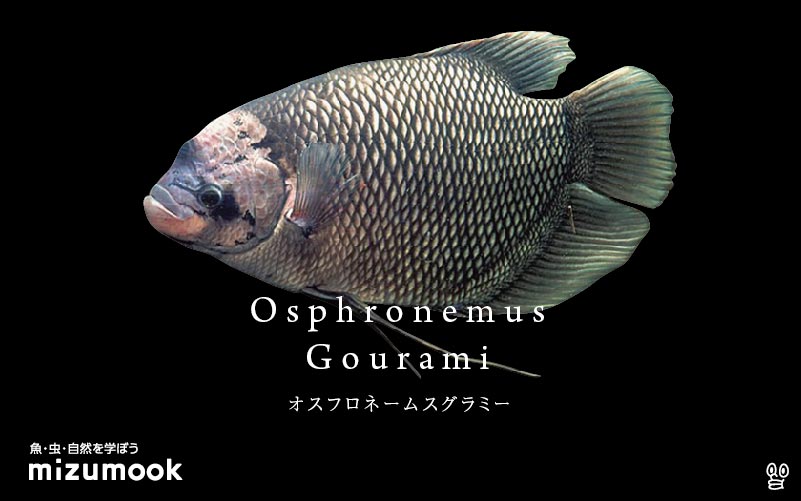

オスフロネームグラミーは金色に輝く黒い体の超大型のグラミーです。

別名ジャイアントグラミーと呼ばれ、自然下では1mになると言われています。

飼育下でも大きければ70cmくらいにはなる程大きいのです。

この魚、大きくて黒くて光沢があって[釣鐘]みたいですね。

[釣鐘]といえば[除夜の鐘]です。

[釣鐘]って普段つく事がないので、大晦日になっていざ[除夜の鐘]をつきたいと思っても少し緊張しますよね。

そこで今回は少しだけ[除夜の鐘]の作法を紹介したいと思います。

[除夜の鐘]はお参りする前につくのが基本です。

お参りしてからつくのはあまり縁起が良くないです。

つく前に合掌して一礼します。鐘をつく。最後にもう一度合掌して一礼。

簡単ですね。

ちなみに鐘をつく丸太のようなアレは撞木(しゅもく)と呼びます。

オスフロネームグラミーはたまに気性が荒くなる時があります。

遊泳エリアの異なる魚となら全く問題ありませんが、狭い水槽に過密状態で飼育してしまうと相手に向かって突進する事があります。

その姿は釣鐘というより、まさに撞木(しゅもく)です。

【グラミーとは】

オスフロネームグラミーのようにグラミーと名前につく熱帯魚はたくさんいますがグラミーとは何なんでしょうか?

グラミーは東南アジアに生息する熱帯魚で、アンテナと呼ばれる細い腹ビレを持つのが特徴です。

養殖も盛んに行われており、数多くの改良品種も生み出されています。

赤や青、黄色などの色鮮やかな体色はとても華やかできれいです。

飼育は簡単で、水質にもうるさくなく、温和な性格のため、混泳にも適しています。

【ラビリンス器官とは】

オスフロネームグラミーにはラビリンス器官という器官があります。

その為、とても不思議で、とても便利な能力を持っています。

ラビリンス器官とは何でしょうか?

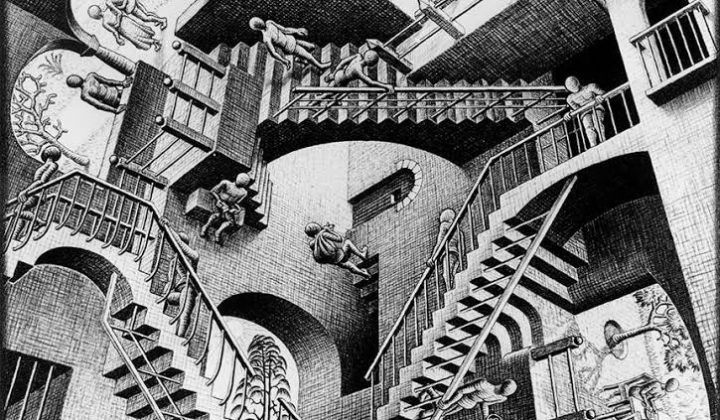

アナバスやベタなどのキノボリウオ亜目の魚にはエラブタの中に補助呼吸器官として上鰓(じょうさい)器官という器官を持ちます。

その上鰓(じょうさい)器官が複雑な構造をしていることから、ラビリンス器官と呼ばれています。

ラビリンス器官のおかげで口を水上に出して直接酸素を取り込むことができます。

アナバスやベタの仲間が生息している東南アジアの止水域と呼ばれる水域は、水の流れが極端に遅く水温が高いため水中の酸素が非常に少く、こうした場所で生き抜くために、補助呼吸器官としてラビリンス器官が発達し、空気呼吸できるようになりました。

熱帯魚屋さんやホームセンターなどで、ベタが本当に小さな水槽や瓶などで売られているのを見たことがあると思いますが、ベタはこのラビリンス器官のおかげで空気呼吸ができる為です。

オスフロネームグラミーの基礎知識

【学名】

Osphronemus goramy

【種目】

スズキ目、オスフロネムス科、オスフロネムス属

【分布】

マレーシア、インドネシア

【サイズ】

50cm〜70cm

【寿命】

25年

飼育環境により前後します。

飼育条件

[温度]

20度〜30度

[水質]

弱酸性〜中性

[ 餌 ]

人工飼料、冷凍飼料、活餌、野菜

[注意点]

オスフロネームグラミーは大型の熱帯魚ですので大きいサイズの水槽で飼育しましょう。

オスフロネームグラミーは雑食性で何でもよく食べる飼いやすい魚です。

人工餌はもちろん、コオロギやザリガニ、茹でたほうれん草など本当に何でも食べるので、昔、田舎のお婆ちゃんが人間の食べ残した残飯を庭のコイにあげてたのを思い出します。

混泳

オスフロネームグラミーの性格は基本は温厚ですがたまに、気性が荒くなる事があります。

様子を見ながら混泳させましょう。

また遊泳エリアの異なる魚だと安心です。

繁殖

オスフロネームグラミーの繁殖は比較的容易です。

オスフロネームグラミーの仲間は、オスが[泡巣]と呼ばれる泡でできた産卵場所を作り、その中にメスが産卵をするという変わった繁殖方法をとります。

水槽の水面が泡だらけになるので、水が汚れてしまったと勘違いしてしまうかもしれませんが、オスフロネームグラミーの習性ですので焦る必要はありません。

こうなると、繁殖の準備が出来たということなのでペアリングしてあげると繁殖行動へ移るでしょう。

孵化

泡巣に産み付けられた卵は2〜3日で孵化し、稚魚はしばらくの間は泡巣にぶら下がっています。

生まれたての稚魚はかなり小さいため、インフゾリアなどを与え、ある程度大きくなった時に孵化したブラインシュリンプを与えましょう。